本日は、おとなしく講演を聞いていました。

ロコモティブシンドロームについて、一通り知識の整理をしました。

ロコモティブシンドローム定義:以下より引用

日本整形外科学会では、運動器の障害による移動機能の低下した状態を表す新しい言葉として「ロコモティブシンドローム(以下「ロコモ」)(locomotive syndrome)」を提唱し、和文は「運動器症候群」としました。

Locomotive(ロコモティブ)は「運動の」の意味で、機関車という意味もあり、能動的な意味合いを持つ言葉です。運動器は広く人の健康の根幹であるという考えを背景として、年をとることに否定的なニュアンスを持ち込まないことが大事であると考え、この言葉を選びました。

ロコモの評価方法は下記の3つ

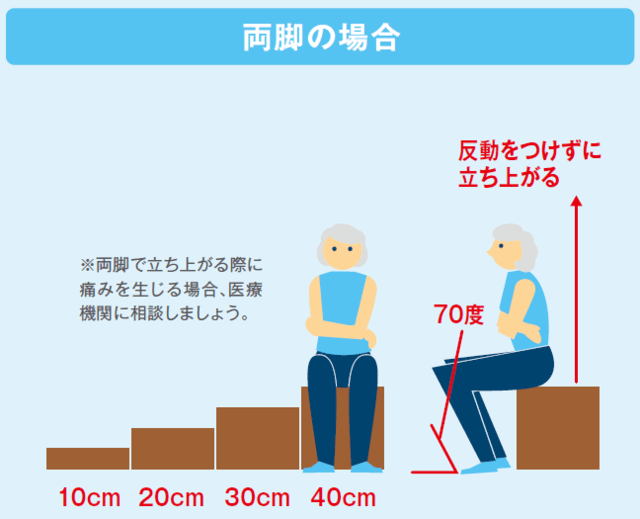

・立ち上がりテスト

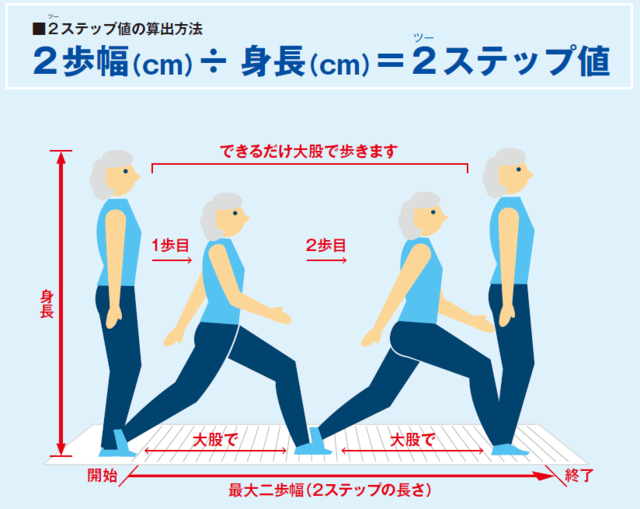

・2ステップテスト

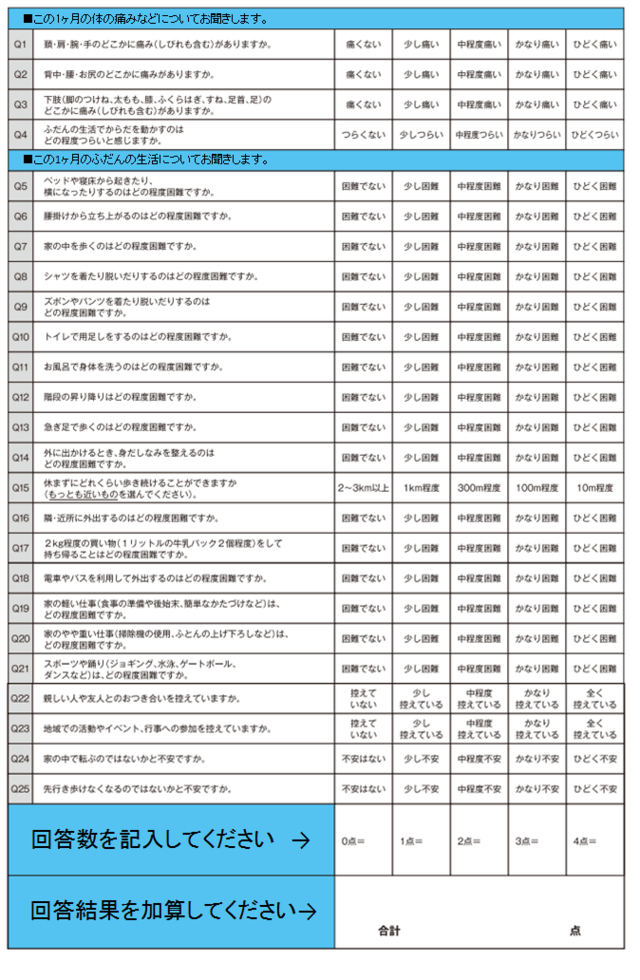

・ロコモ25

立ち上がりテスト

2ステップテスト

ロコモ25

ロコモ25のカットオフ:16 点以上がロコモと判定する

なおロコモ25の簡略版であるロコモ5もあるようです

http://www.jsmr.org/documents/locomo_5.pdf

ロコモ5のカットオフ: 6 点以上がロコモと判定するカットオフ値

ロコモ度1の定義

ロコモ度2の定義

ロコモトレーニングは以下の2つ

①開眼片足立ち

②スクワット

なお、ロコモティブシンドロームは高齢者だけではなく、働き盛りにも有用とのこと。

当然、高齢者では特に、大切で、要支援患者や要支援になる前の患者に、いかに介入するかが大切かということでした。

地域を巻き込んだ取り組みが大切かもしれませんね。