誤嚥性肺炎診療の最前線 2025

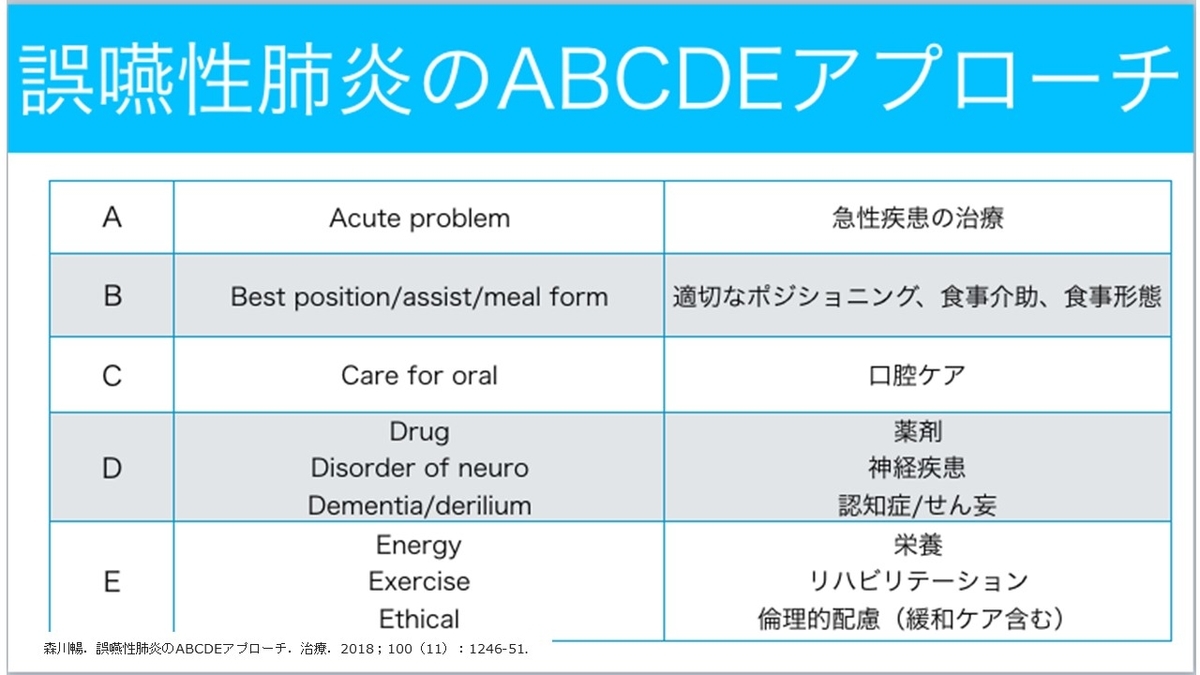

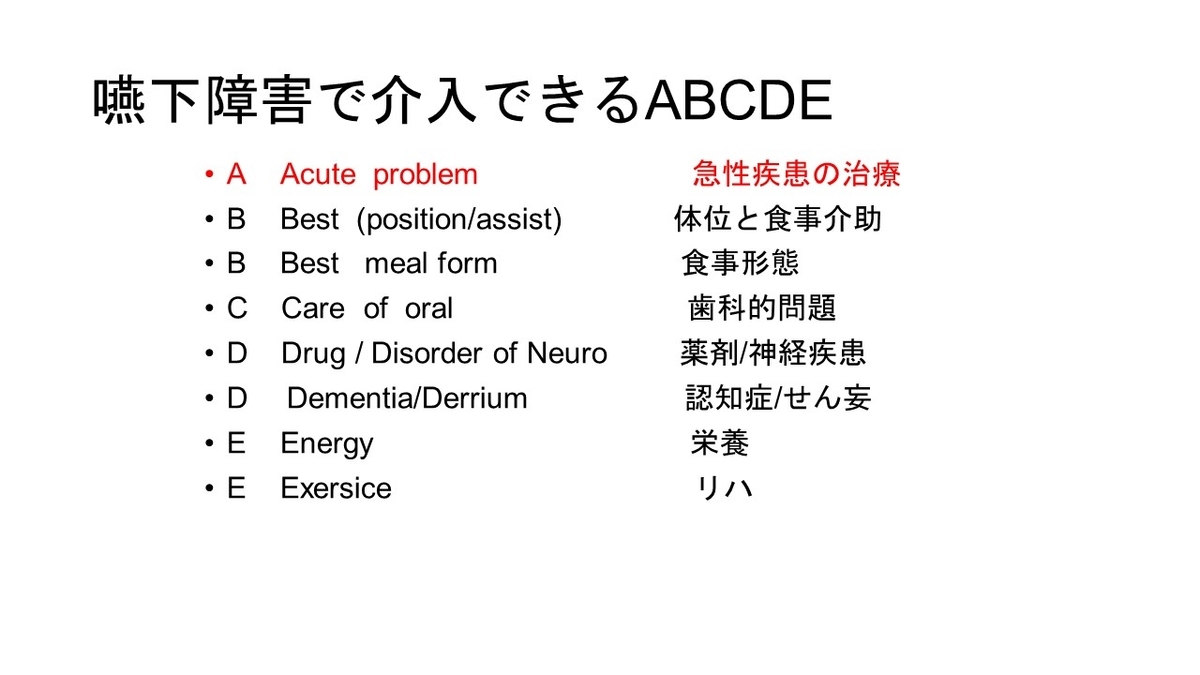

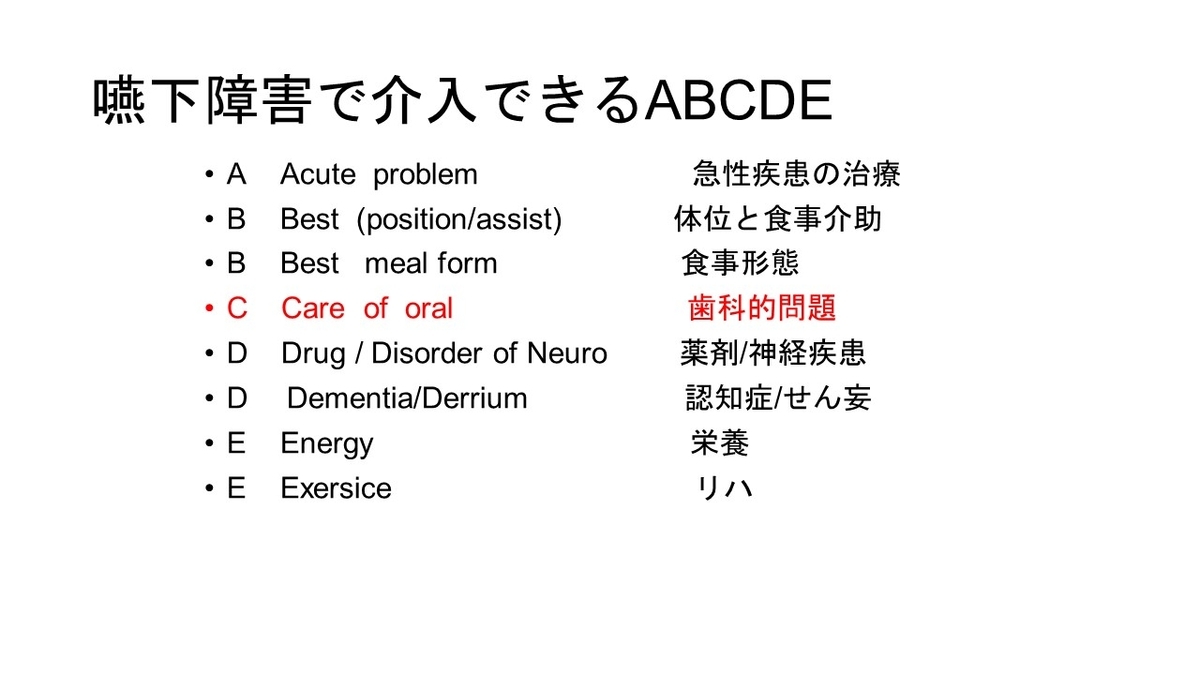

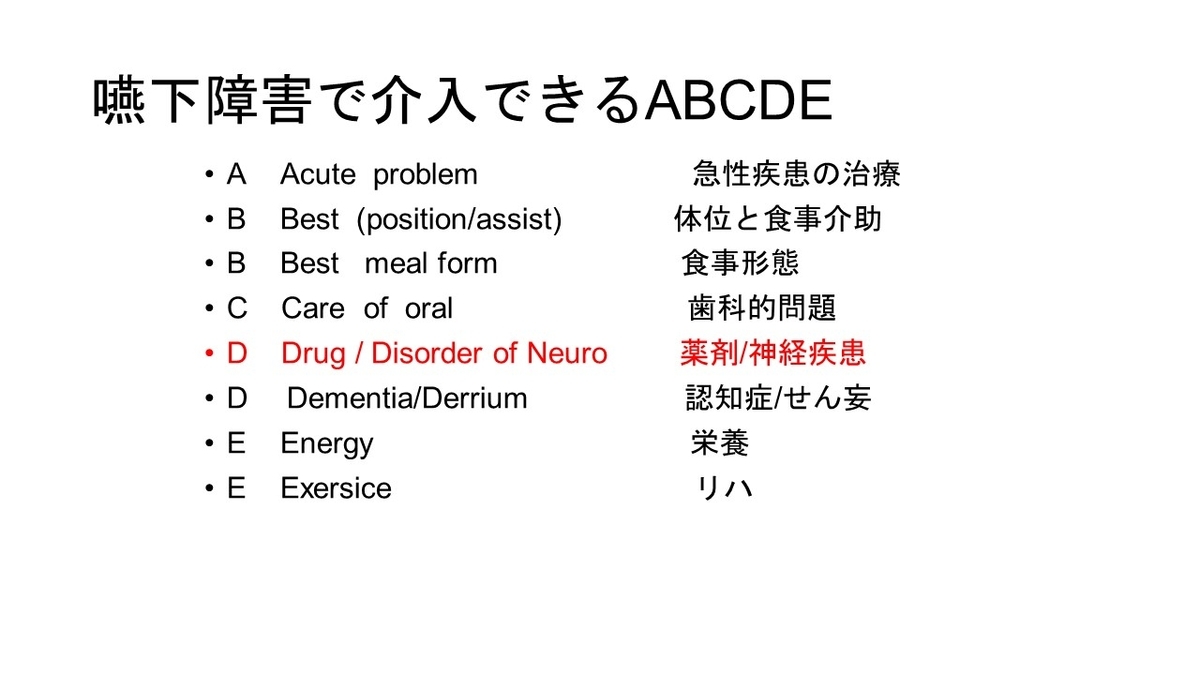

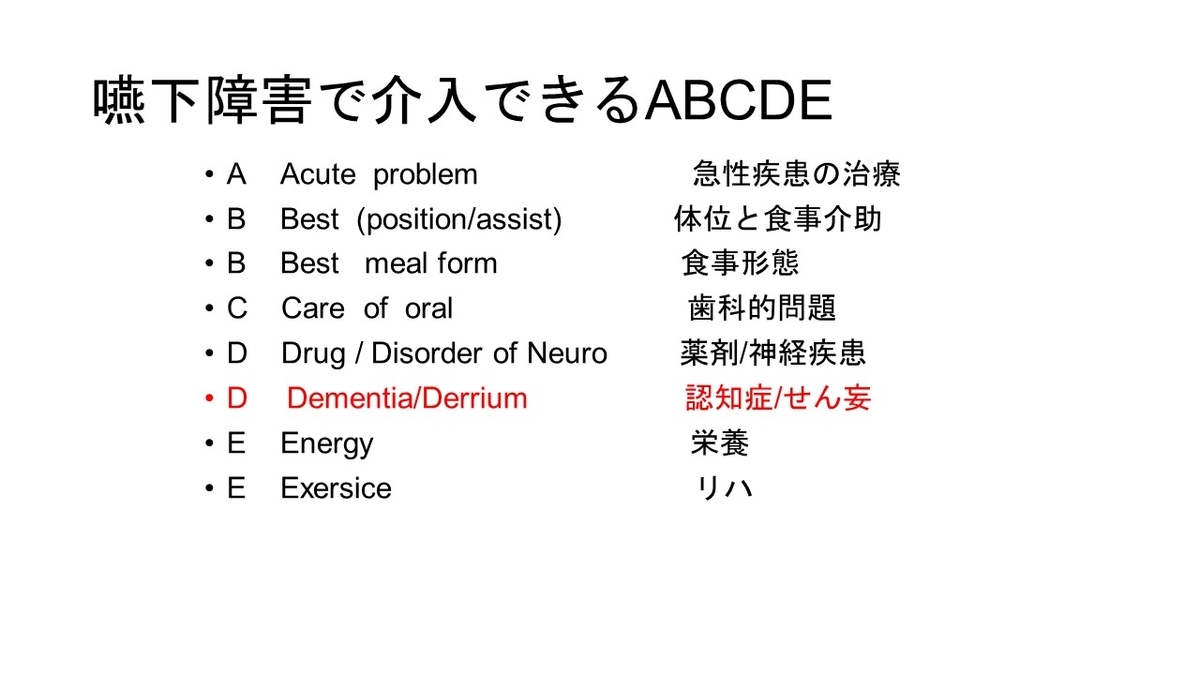

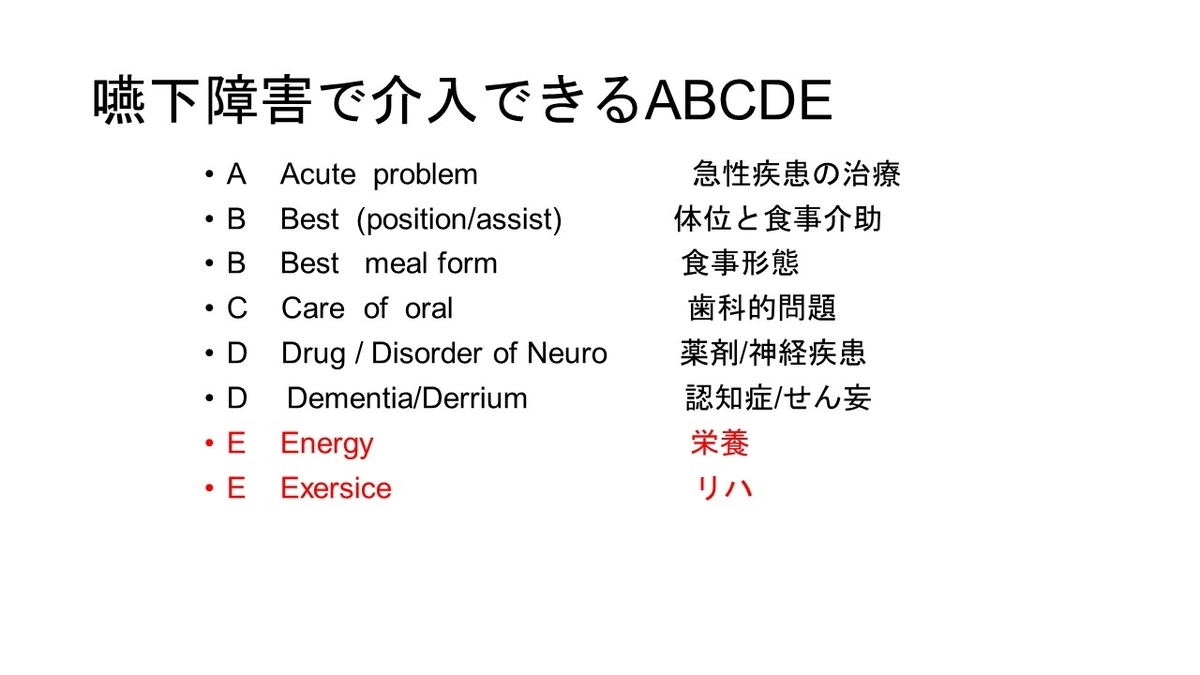

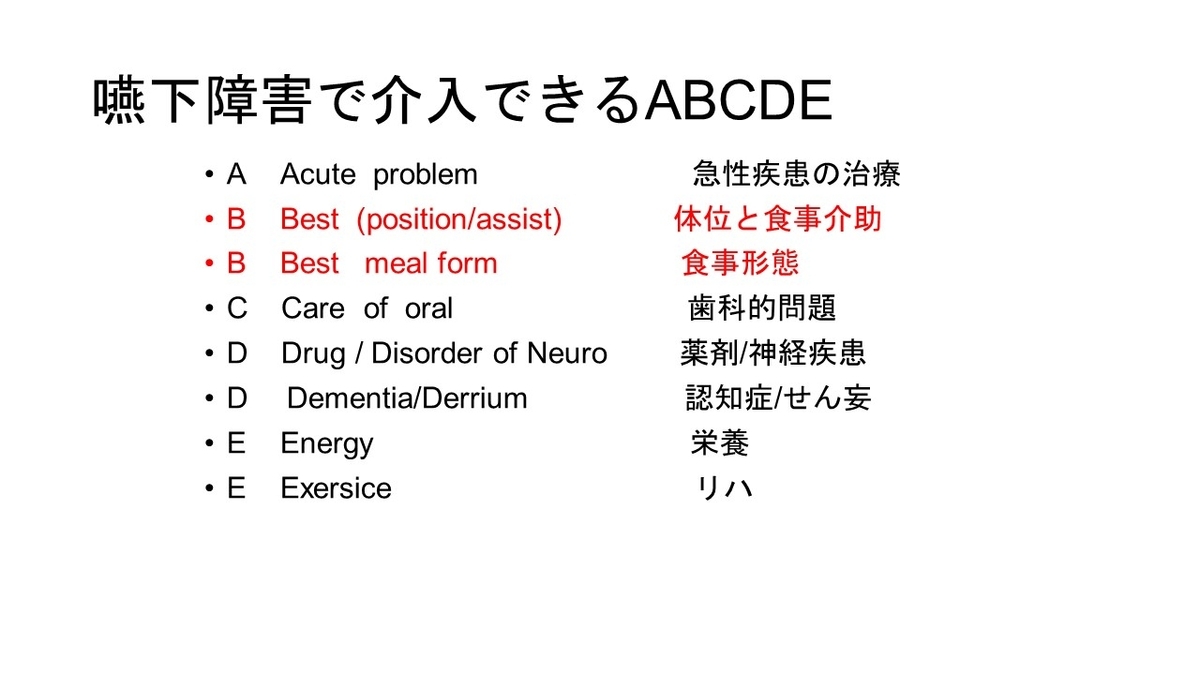

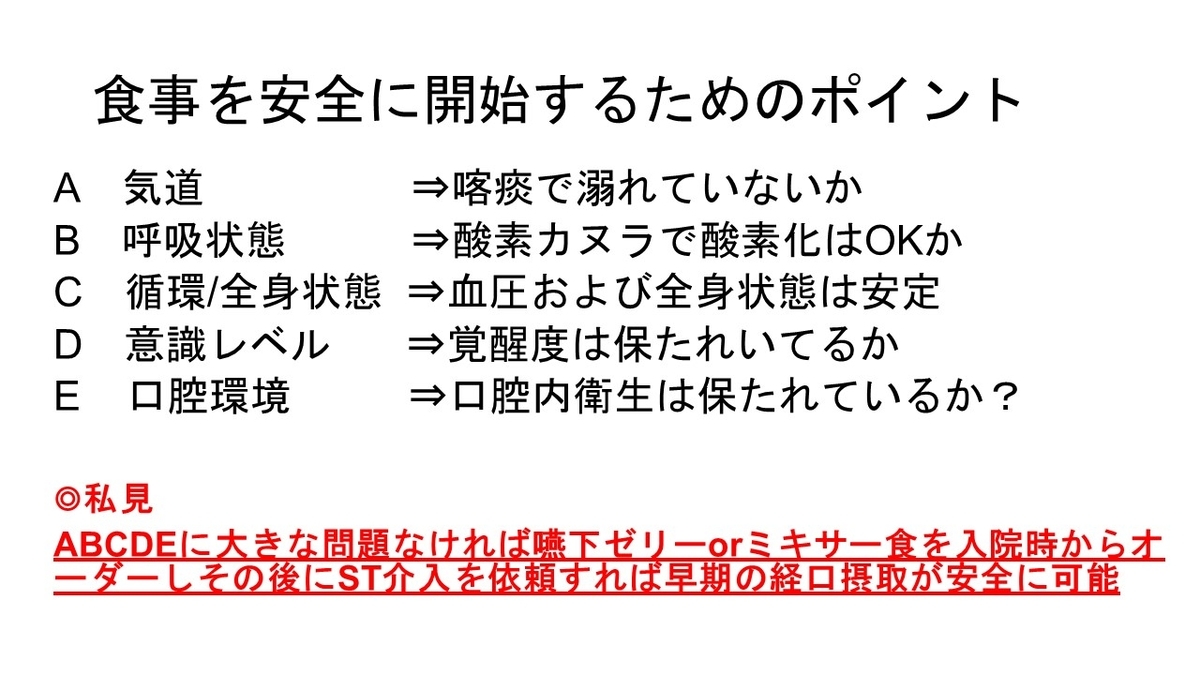

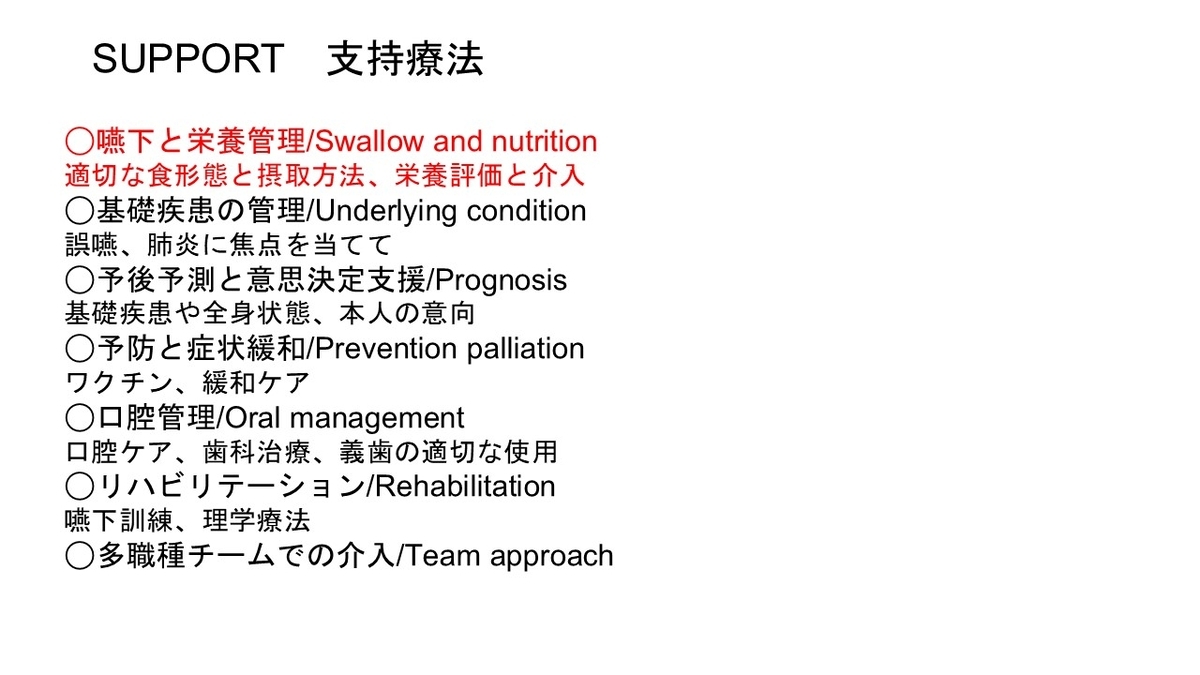

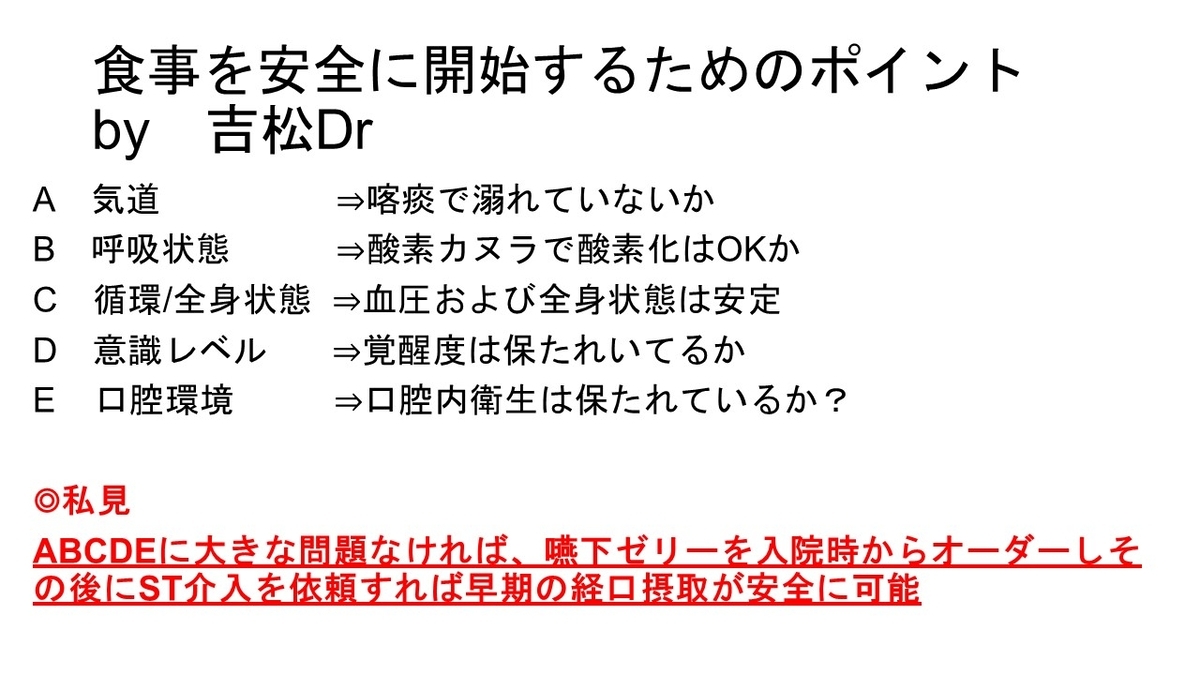

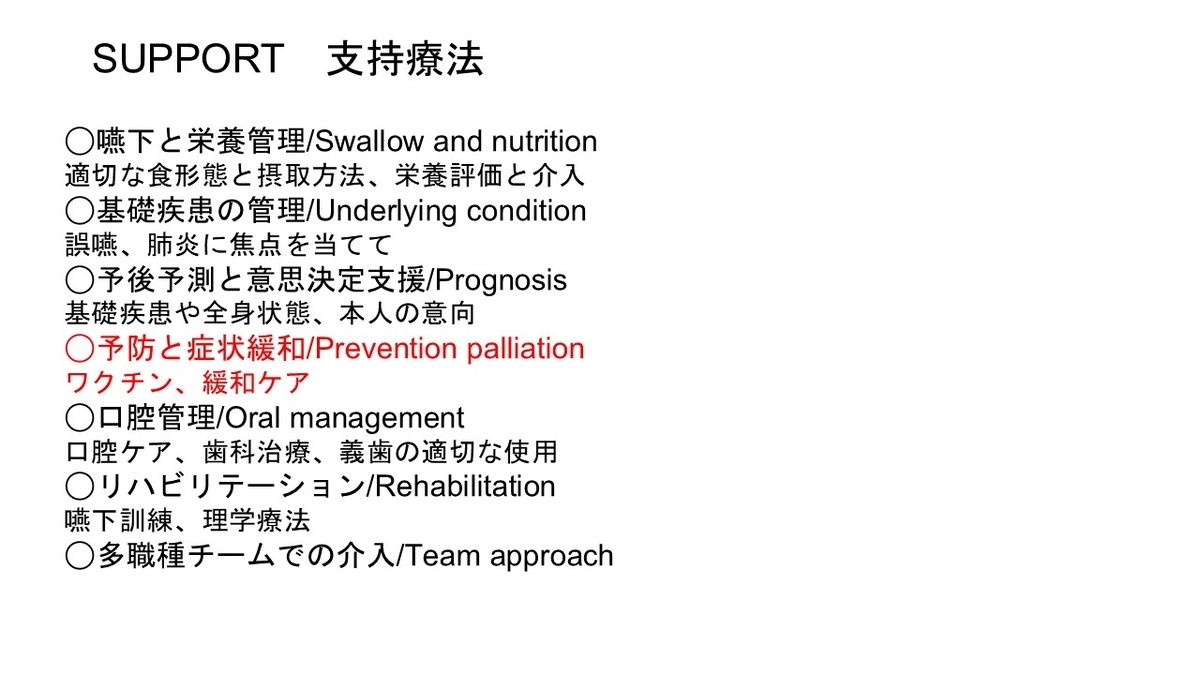

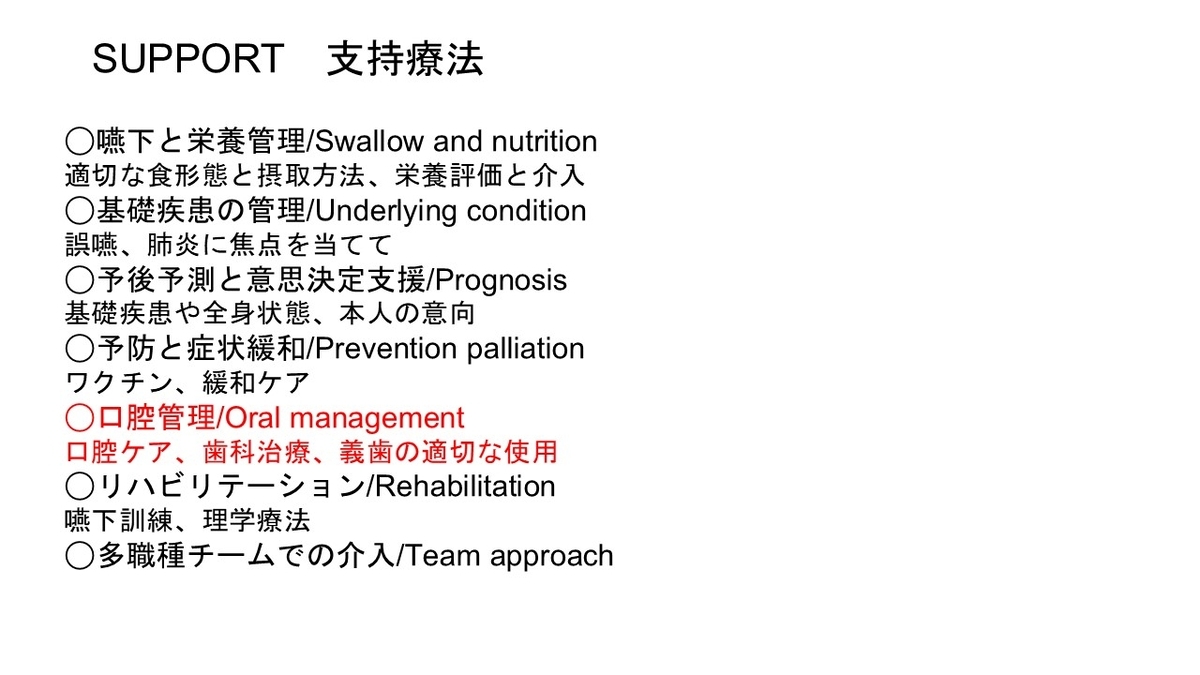

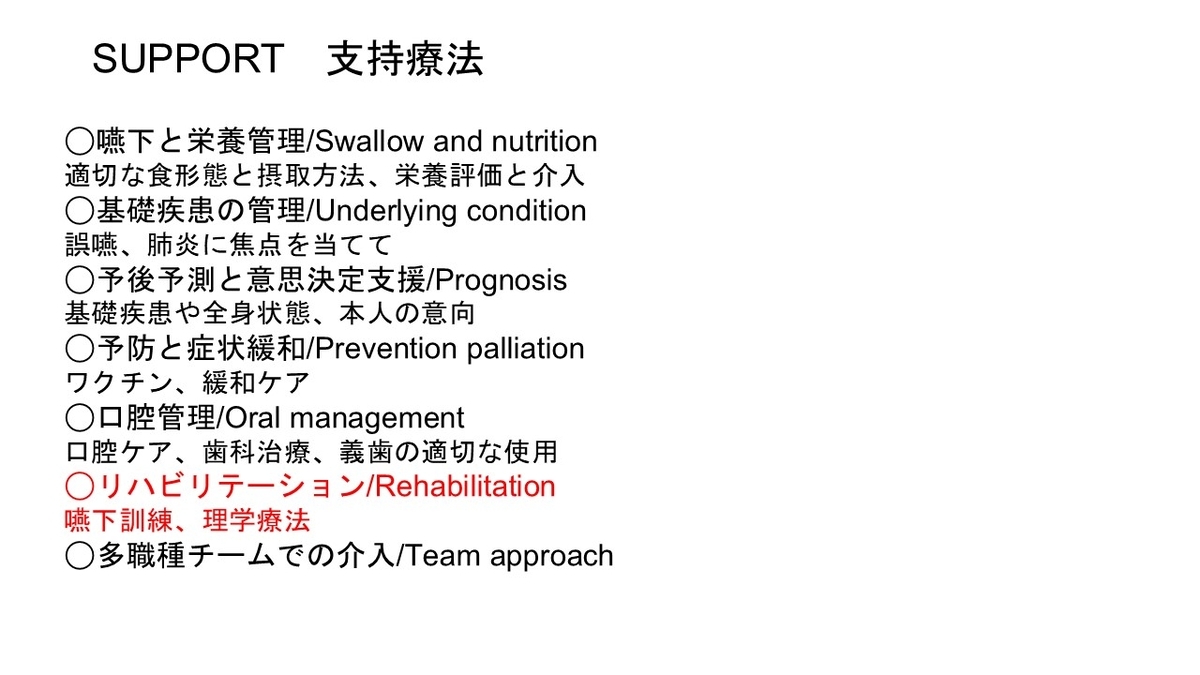

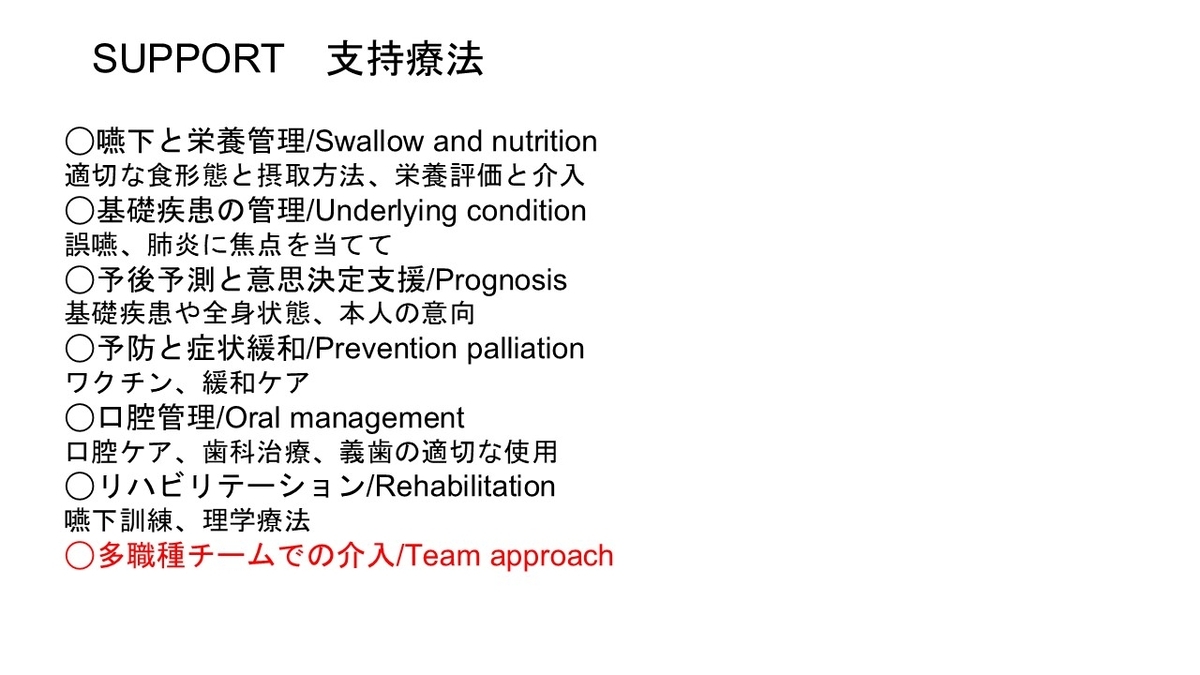

→森川が昔提唱していたABCDEアプローチも、Diagnosis Treat and SUPPORTは意味はほぼ同じ。

エビデンスがあるのはDiagnosis Treat and SUPPORT

ただ、ABCDEアプローチが覚えやすいならこちらを使うのもあり。

以下宣伝です。

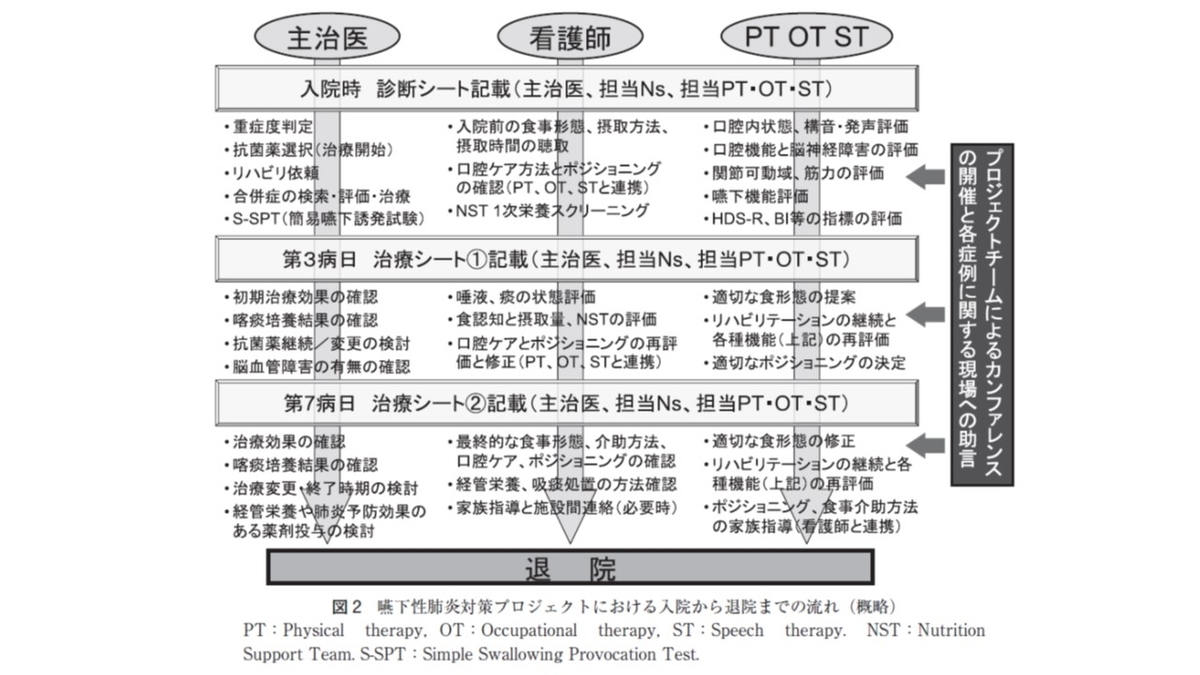

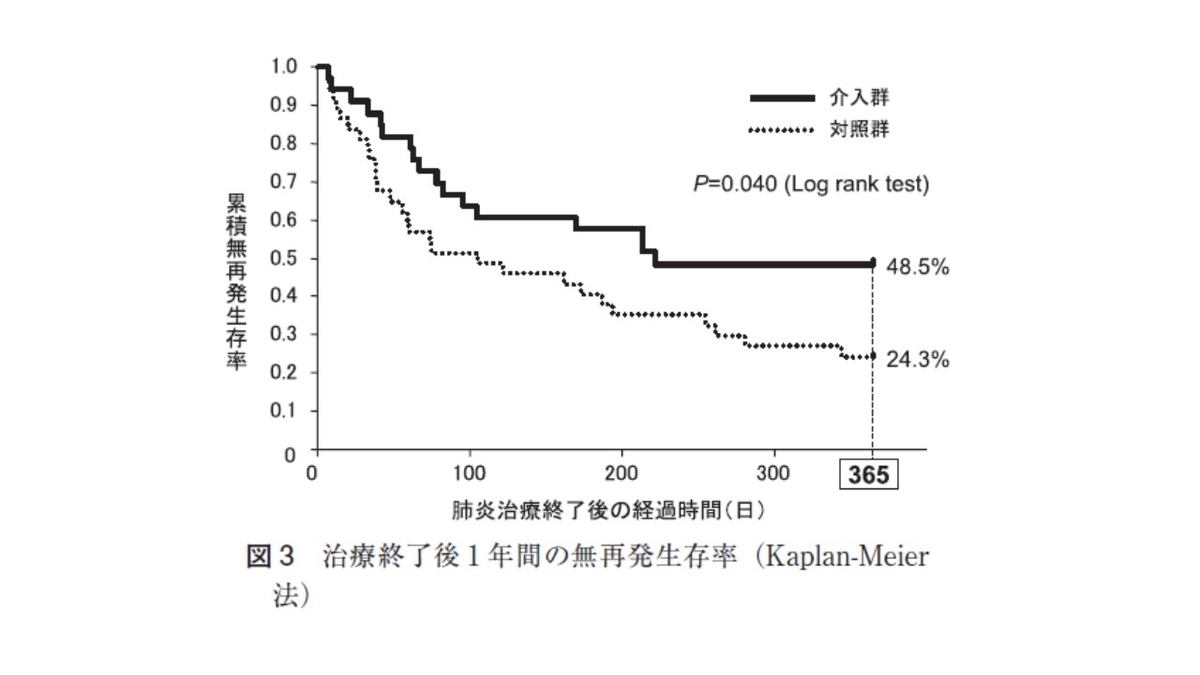

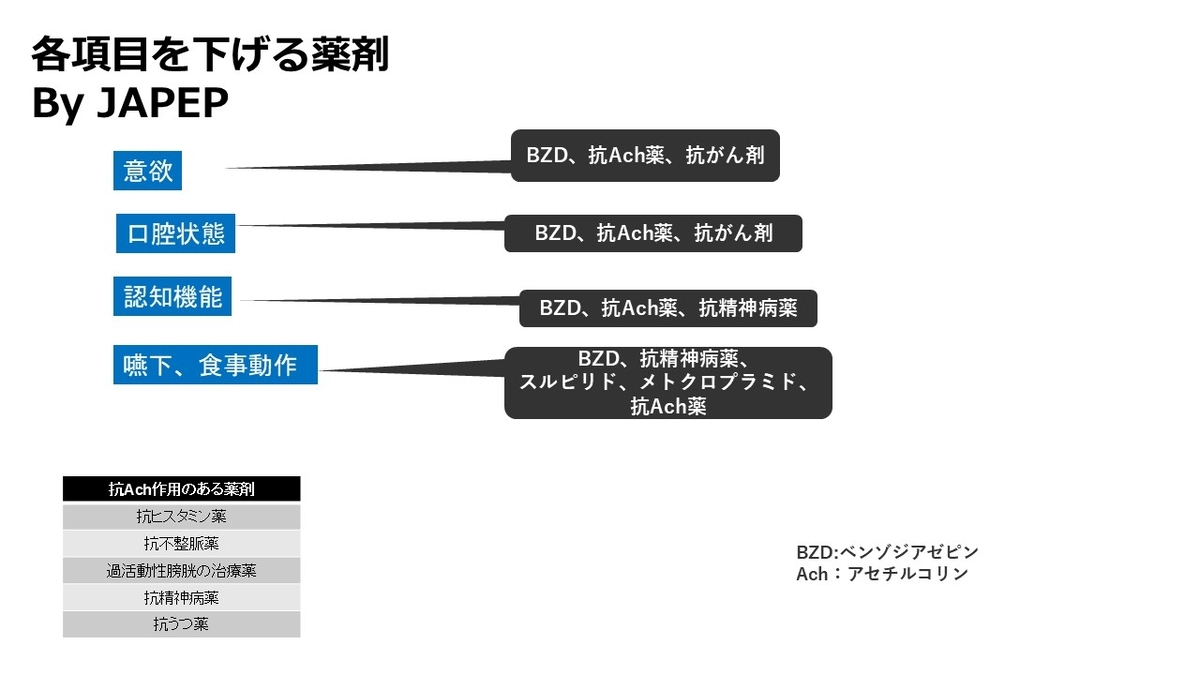

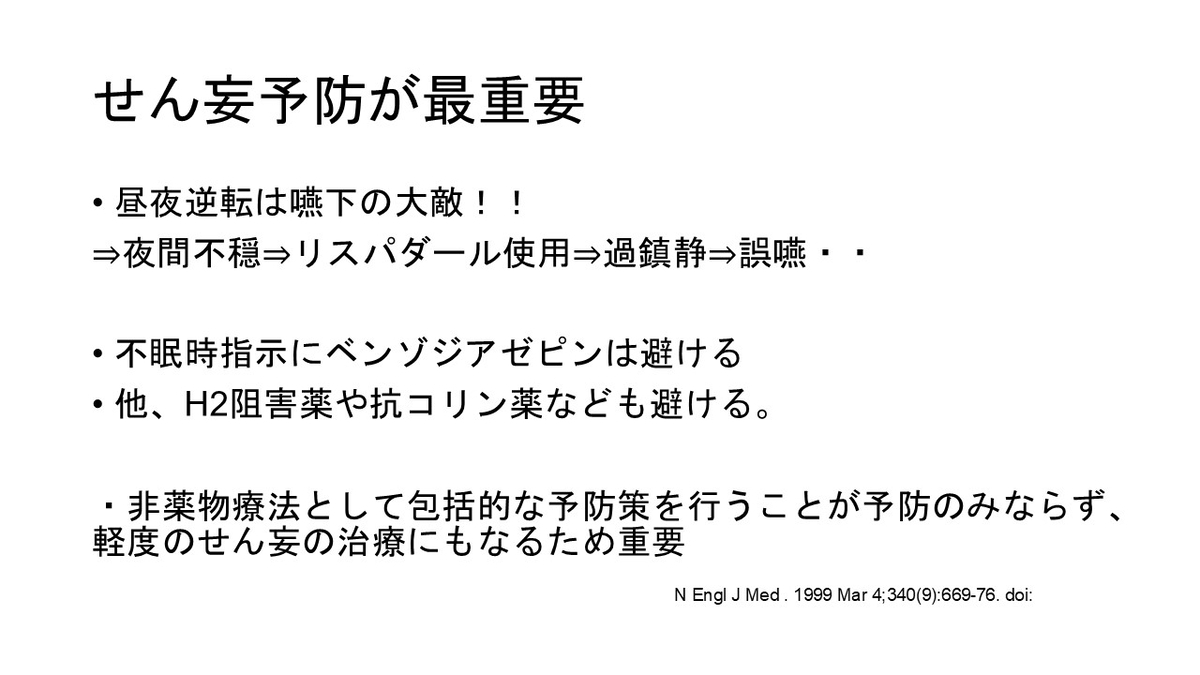

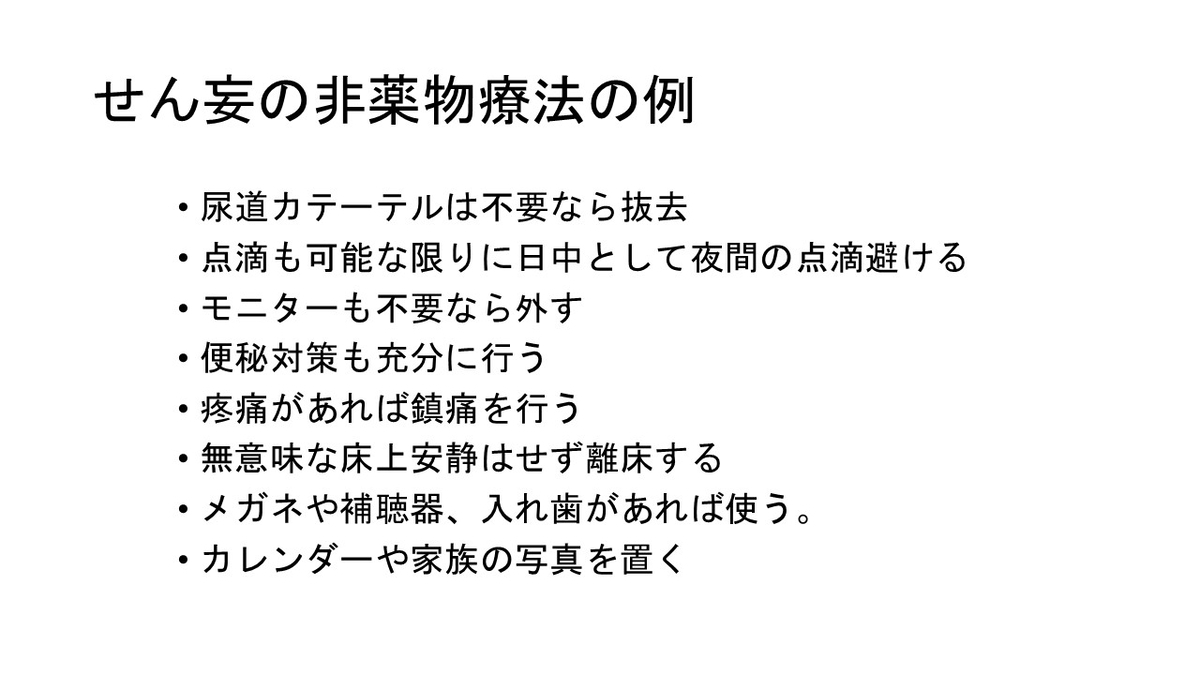

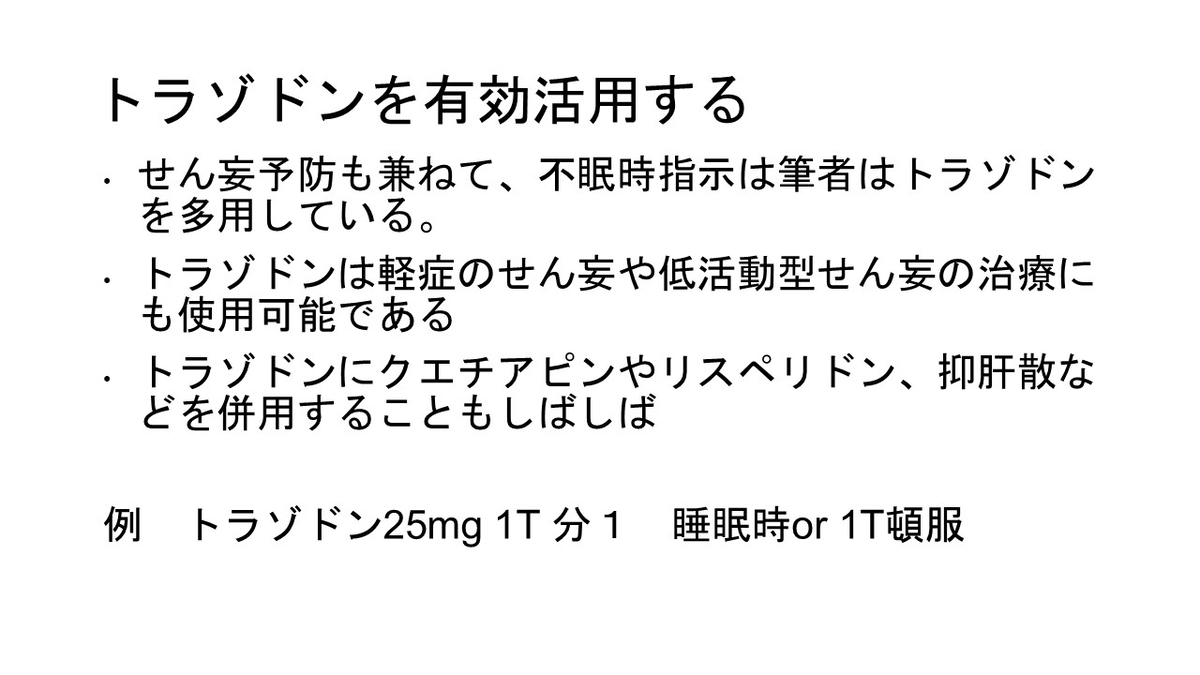

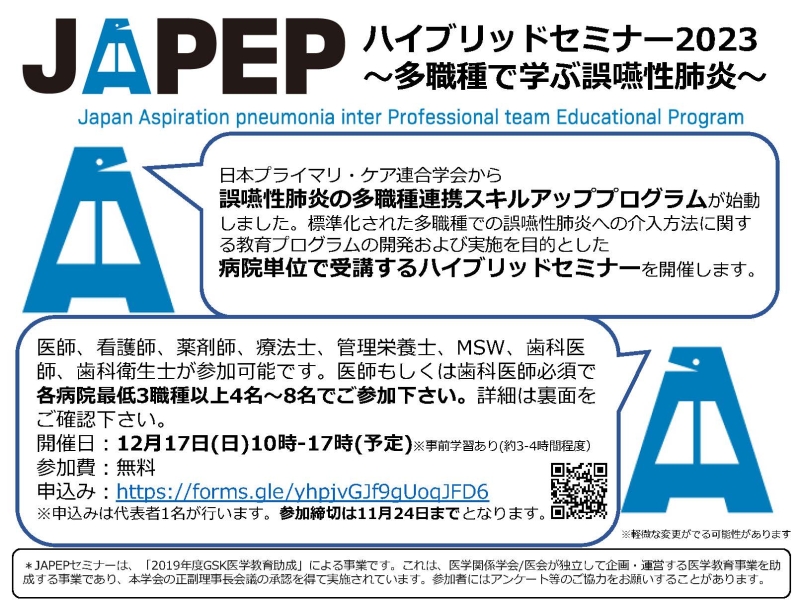

日本プライマリ・ケア連合学会から誤嚥性肺炎の多職種連携スキルアッププログラム(JAPEP:Japan Aspiration pneumonia inter Professional team Educational Program)が始動しました。標準化された多職種での誤嚥性肺炎への介入方法に関する教育プログラムの開発および実施を目的とした病院単位で受講するハイブリッドセミナーを昨年に引き続き開催します。

【対象】

誤嚥性肺炎を診療することがある病院の多職種チームで参加します。原則1病院1チームでの参加です。医師、看護師、薬剤師、療法士(PT/OT/ST)、管理栄養士、MSW、歯科医師、歯科衛生士が参加可能です。医師または歯科医師は参加必須として、各病院最低3職種以上、4名~8名でご参加下さい。

2025年の年末も開催予定です!

また日本プライマリ・ケア連合学会の公式サイトからも宣伝がありますので、ぜひ、ご参加ください。

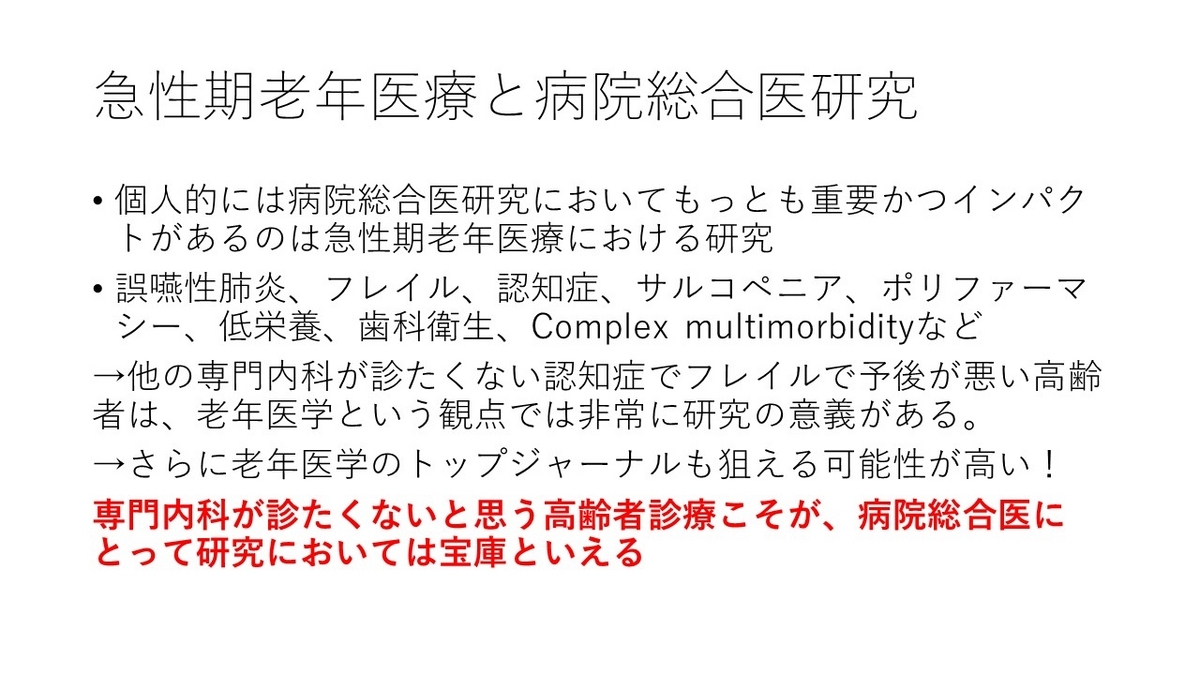

日本の病院総合診療のパラダイムシフト 家庭医療と総合内科の融合を目指して

あくまで森川の個人的意見であり、所属団体を代表していません。

ご容赦ください。

●追記 内科専門医か総合診療専門医か若い先生に聞かれたら?

僕はシンプルに以下のように答えています。

総合的に診療することを専門にしたいのなら、総合診療専門医を目指すべきである。

診療所をメインにするなら、新家庭医療専門医で、病院をメインにするなら病院総合診療専門医を、総合診療専門医の2階立てとして目指すことになる。

将来、内科の臓器別専門医に行くか、総合内科/病院総合診療に行くか迷っているなら内科専門医を目指すべきである。

内科専門医から病院総合診療専門医に進むことも可能である。

総合診療専門医から内科臓器別専門医に進むというコースは回り道でしかないため、内科専門医と総合診療専門医のダブルボードは勧めない。

ただ、例外として総合診療専門医を取得して病院総合医としてキャリアを歩む先生が、内科の専攻医の指導も考えているなら総合診療専門医→内科専門医というダブルボードはあり。

なお、総合診療専門医は診療所や在宅の研修が必須であることが、内科専門医にはない大きな特徴である。

内科専門医は基本的には急性期病院での研修しかすることはできない。

一方で、総合診療専門医のみでは内科を深めることは難しいかもしれない。

●何となく広く内科的なことをやれたらいいかな、やっているうちにまた好きな分野が出てきたらそれに進めばいいかな、くらいにフワッと考えている研修医→内科専門医を勧めます。

●内科専門研修をしたうえで、総合的なことを専門にしたいのならば内科専門医→病院総合診療専門医というコースに進めばよいかと。

●総合診療専門医を勧めるのは、総合的な診療をすることは決めているパターンや、あるいは僻地医療や診療所で勤務することが決まっている場合。

親が開業医で、将来は内科のクリニックを継ぐことが確定というパターンも総合診療専門医を勧めます。

質の高い診療所での診療は、急性期病院で専門内科をやっていれば自然にいつのまにかできるようになるものではないので。

ハワイ研修ラスト

本日は渡慶次先生のクリニックは最後でした。

ハワイも本日で終わり。。

私は今、総合診療のマニュアルを書いているのですが、その序文に渡慶次先生の5徳を序文に書かしていただく許可をいただきました。

- 仁 (Jin) - 慈悲と思いやり

・患者の痛み、悲しみ、孤独に共感する心は、医師として最も重要な資質である。

・患者や家族が苦しんでいるときこそ寄り添う姿勢が重要になる。

・患者がどのような属性であっても笑顔で接し、温かい手で触れ、心に寄り添う「仁」の術を忘れてはならない。

・仁の心がなければどれだけ技術や知識があっても技術屋や病気屋であるとみなされる。

- 義 (Gi) - 義務と責任

・正義とは、不都合であっても不正に立ち向かうことを意味する。

・社会的に弱い立場にある患者さんのためにこそ医師としてなすべきことをなす必要がある。

・患者さんの命を預かるという責務は重い。その重さを痛感しながら診療することが医師の責任である。

・たとえ治せない病であっても患者を見捨てず、最後まで支え、その家族をも慰めることが医師の務めである。

礼 (Rei) - 敬意と謙虚さ

・患者を「奉仕」すべき相手として敬い、決して見下さない謙虚な姿勢が重要である。

・また、両親、師、同僚など、自分を支えるすべての人々への感謝を忘れないこと。

・内なる謙虚さが、言葉や態度に現れる。サーヴァントであることが結局、自分を守ることにつながるだろう。

・自分が患者よりも偉いと思ったのであれば、医師は自分自身を治療する必要がある。

智 (Chi) - 知識と学習

・病と戦うための武器である医学的知識を、日々の学習を怠らず、常に知識を更新し続ける向上心が必要。知らないことを認める勇気を持ち、得た知識は惜しみなく他者と分かち合う。

・賢明な医師とは状況に応じて自分自身を変化できる医師である。

・さらに医学以外の文学や歴史、哲学などの本も読む必要がある。

・AIの最盛期である現代において、臨床医の真価を決めるのは「批判的に考える力」「公正に判断する力」「本当に患者のためになることを見極める力」であると、渡慶次先生は説く。

信 (Shin) - 信念と確信

・日々の行動に誠実さがでる。どんな状況でも誠実に患者や家族に説明し不都合なことでも真実を語り嘘をつかない。

・医師は仕事に邁進することが自利利他の道となる職業であることに感謝する。

・患者さんや家族が記憶するのは、どれだけの知識をもっていたか、だけではなく、自分が最も弱っていたときに「どんな人間、どんな医師であったか」である。

上記が5徳で渡慶次先生は、どんなときもこの5徳を、原則として診療をしてきたとのことです。

渡慶次先生の学生向けのマニュアルは1300ページを超えますが、実は渡慶次先生がレジデントのときに書いた診療マニュアルが別にあるとのことで、見せてもらいました。

おそらくはこちらも1000ページ弱ある手製のマニュアルで、マニュアルが一般的ではなかった時代に自分自身で書かれたとのことです。

内容は、感染症、脳神経、乳腺外科、呼吸器など、本当にすべての分野の記述がされており、これを1970年代のタイプライターしかない時代に書かれたことが驚きです。

私の総合診療マニュアルも絶対に完成して、お見せしないといけないと、心を新たにしました。

そういえば、改めてポンペの話がでました。

ポンペは大学をでたばかりの軍医だったんですね。それで日本に来て長崎でひとりで、基礎医学から応用医学まで、大学時代のノートを使ってすべて教えたとのこと。

ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデルフォールト - Wikipedia

これが日本の近代医学の始まりともされています。

長崎大学にまた行くことがあれば、改めてポンペの像を見に行きたいですね。。

ポンペの弟子が、松本良順という方で、東大医学部の前身のトップ担った人です。

1863年に良順は江戸に帰り、文久3年(1863年)12月26日、奥医師に進み、西洋医学所頭取(東京大学医学部の前身)となる。医学所をポンペ式の授業に改め、前任者緒方洪庵の適塾式の学習に慣れた学生らと対立する。良順は医学所で兵書を読む学生が多いのに憤慨して医学書のみを読むべしと兵書と文法書講読の禁令を出したところ、擁夷熱に冒された医学生のごうごうたる非難を受けたという。前頭取の緒方洪庵の学風は蘭学を広い分野で応用することを認め、大村益次郎、福澤諭吉など多彩な人々が輩出したのに対し、良順と順天堂の学風は医業専一であり、佐藤尚中、関寛斎のような医人が育った[1]。

ただ、緒方洪庵と比べると少し堅物という印象でしょうか。とはいえ偉大な人だったのは間違いありませんし、ポンペに心酔し日本の近代医学の基礎を作ったかたですね。

Story 22 海軍軍医Pompe van Meerdervoortと弟子たち | 学校法人順天堂

で、この松本良順は実は養子で、父は順天堂大学を作った佐藤泰然です。松本家は将軍の医師をしていた名門でそこに養子に行くために漢方も勉強したと。

松本泰然は立派な人だったとは思いますが、確かにいまの東大医学部を頂点としたヒエラルキーは、松本家が将軍のお抱え医師だった超名門ということも関係しているのかもしれません。

テレビや小説によく登場する幕府の御医師松本良順は、順天堂の創立者佐藤泰然の次男である。良順(1832-1907)の幼名は順之助。嘉永2(1849)18歳のとき順之助に、父の刎頸の友、幕府の奥医師松本良甫の養子縁組みの話が持ち上がった。しかし、この縁組みに難問が立ちはだかった。第一が身分の違いである。松本家は将軍の奥医師をつとめた直参の家柄。それに対して、佐藤家は陪臣の身分である。第二は、佐藤家が蘭方の家だということである。この縁組みに幕府の奥医師はこぞって反対した。実はこの頃、蘭学の勢いが伸びて、奥医師たちは蘭学に対して脅威を感じていた。この縁組みを成立させる条件が与えられた。順之助に2ヶ月間の猶予を与え、奥医師の面々の前で漢方の試験に合格することであった。順之助は猛烈な勉強をして優秀な成績で難関を見事に突破し、めでたく松本良順となったのである。

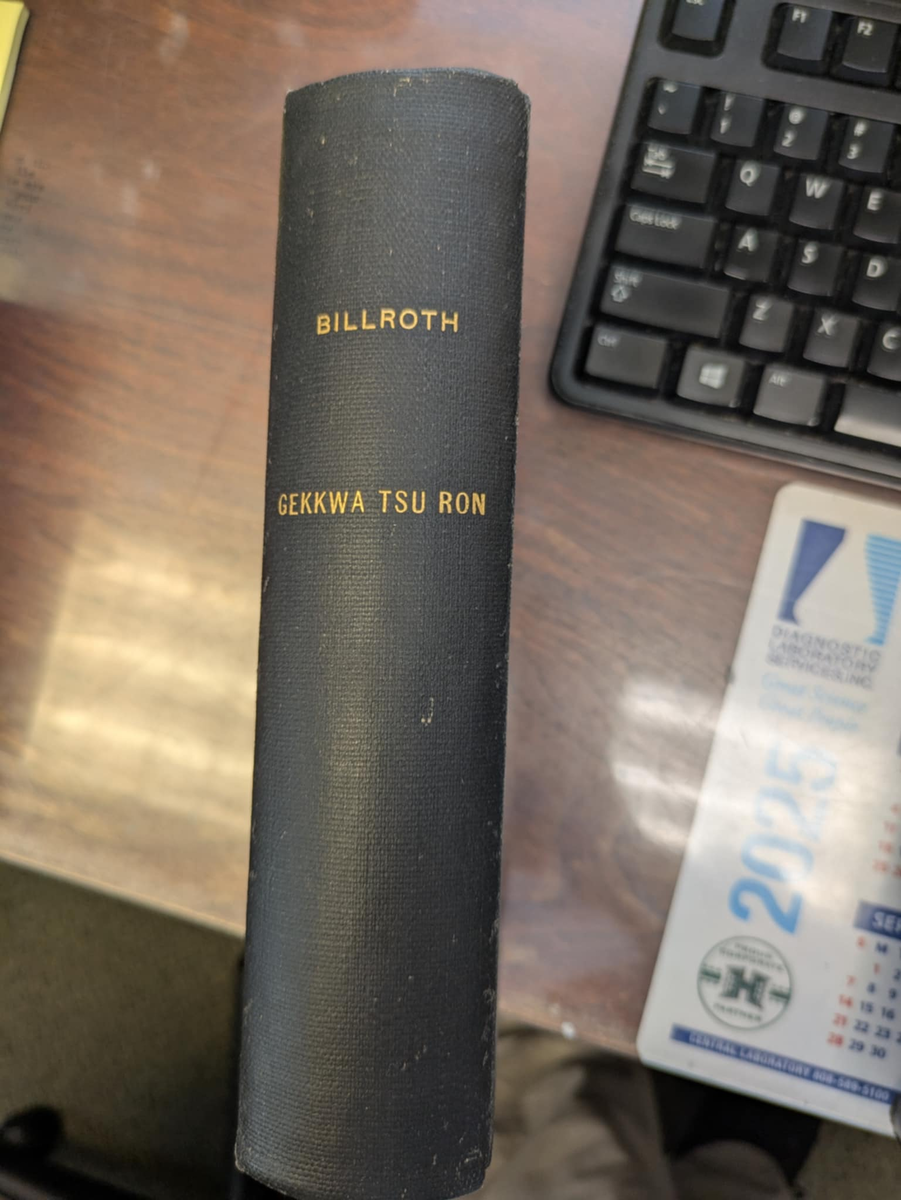

ところで胃がんのビルロート手術法を開発したビルロート教授のところに留学していたのが、佐藤進で、先程の佐藤泰然が養祖父になります。

そして3代目の順天堂大学の学長になります。

その佐藤進が書いたのが、外科通論

ビルロート教授のところに留学したことをもとに書き上げたとのこと。

おそらくは当時の外科医のバイブルだったのでしょう。

その本も渡慶次先生がお持ちだったので見せてもらいました。

昔の本ですが細かい病理所見までイラストで載っていて驚きました。

本日は渡慶次先生の患者さんが2人入院されたとのことでクアキニ医療センターの内科病棟とERまで。

患者さんが入院されるたびに病棟やERに行くという姿勢に驚きました。

もちろん、クリニックが病院の横にあるということはありますが、それでもこれを日本で実践している先生は本当にごくわずかだと思います。

本日も朝4時にクアキニ医療センターのERに行っていたとのこと。

そういえば、もちろん義務だけではなく、語弊があるかもしれませんが、義務だけでなく、医学への好奇心がなせる業なのだと思います。

ベッドサイドで常に患者さんに声をかける姿勢が最後まで印象的でした。

個人的にはどうしても英語のスピーキングやリスニングに課題を覚えましたが、そこは勉強ですね。。

あとは最後まで印象にのこったのが日本人の方が、年取ってきたのでナーシングホーム入ろうかしらと言っていたのですが、そこは多分安くても月に7000$とのこと。日本円では月に100万ですからね。。さすがに払えないと。さらにヘルパーも時間あたり40$かかると。。

これらの費用はメディケイドやメディケアではカバーできないと。。

介護保険がいかに偉大かが改めて理解できました。

ただ、ひとまずは、総合診療のマニュアルを完成させて、来年に渡慶次先生と小林先生に渡すという目標ができました。

非常に勉強になりました。

日本に帰っても頑張ります。

ハワイ研修

本日も渡慶次先生のクリニック

明日で最後になります。

そういえば、渡慶次先生のルーチン診察は必ず決まった方法があります。

0 バイタル測定

1 余裕があれば眼底と耳

2 首の触診

3 背部の胸の打診

4 背部の聴診

5 前胸部の打診

6 前胸部の聴診

6 腹部の聴診

7 腹部の触診

8 肝臓と脾臓の触診

基本的には常にどの患者さんでもこのルーチンを繰り返しています。

血圧の図り方も絶対に妥協を許さず、服の上からの血圧測定はご法度です。

基本を忠実にずっとルーチンとして繰り返しているのが本当にすごいなと思います。

そういえば、打診はルーチンですることは最近はなかったですね。

打診を見つけたのは、アウエンブルッガーというかた。実家がワイン家でワイン樽を打診してワインの量が分かったことから打診法を発明したとのこと。

今日もハワイ大学の学生さんにペニシリンの歴史について話をされていました。

ペニシリンの機序から発見の歴史まで。。

非常に広範囲の話をされていました。

このような範囲の広さが渡慶次先生の素晴らしいところなのかなと。。

いよいよ、明日が最後です。

ハワイ研修22日目

本日も渡慶次先生のクリニックに

緒方洪庵「扶氏医戒之略」について。これは医師としての基本的な心構えを解いたものです。

1,人の為に生活して己の為に生活せざるを医業のの本体とす。

安逸を思わず名利を顧みず唯おのれをすてて人を救わんことを希ふべし。

人の生命を保全し人の疾病を複冶し人の患苦を寛解するの外他事あるものにあらず。

1,病者に対しては唯病者を視るべし。貴賎貧富を顧みることなかれ。

一握の黄金を以って貧士双眼の感涙に比するに何ものぞ,深く 之をおもうべし。

1,其術を行うに当ては病者を以って正鵠とすべし。決して弓矢となすなかれ,

固執に僻せず試験を好まず,謹慎して眇看細密ならんことをおもうべし。

1,学術を研精するの外,言行に意を用いて病者に信任せられんことを求むべし。

然れども時様の服飾を用い詭誕の奇説を唱へて,聞達を求むるは大に恥じるところなり。

1,毎日夜間において更に昼間の病按を再考し,詳に筆記するを課程とすべし。

積て一書をなせば,自己の為にも病者のためにも広大の脾益あり。

1,病者を訪ふは,疎漏の数診に足を労せんよりは,寧ろ一診に心を労して細密ならんことを要す。

然れども自尊大にして屡々診察するを欲せざるは甚悪むべきなり。

1,不治の病者も仍其患苦を寛解し,其生命を保全せんことを求むるは医の職務なり。

棄てて省みざるは人道に反す。たとひ救うこと能はざるも,之を慰するは仁術なり。

片時も其命を延んことをおもうべし。決して其の死を告べからず。言語容姿みな意を用いて之を

悟らしむることなかれ。

1,病者の費用少なからんことをおもふべし。命を与ふとも命を繋ぐの資を奪はば亦何の益かあらん。

貧民に於いて茲に甚酌なくんばあらず。

1,世間に対しては衆人の好意を得んことを要すべし。学術卓絶すとも言行厳格なりとも,

斉民の信を得ざれば之を施すところなし。普く俗情に通ぜざるべからず。

殊に医は人の身命を委托し赤裸を露呈し最蜜の禁秘をもひも啓き,

最辱の懺悔をも告ざることは能はざる所なり。

常に篤実温厚を旨として多言ならず,沈黙ならんことを主とすべし。

博徒,酒客,好色,貪利の名なからんことは素より論をまたず。

1,同業の人に対しては之を賞すべし。たとひしかること能はざるも勉めて忍ばんことを要すべし。

決して他医を議するなかれ。人の短をいふは聖賢の明戒なり。

彼が過を挙るは小人の凶徳なり。人は一朝の過を議せられておのれの生涯の徳を損す。

其の得失如何ぞや。各医自家の流有て,又自得の法あり。慢に之を論ずべからず。

老医は敬重すべし。少輩は愛賞すぺし。人もし前医の得失を問ふことあらば勉めて之を得に帰すべし。

其冶法の当否は現症を認めざるは辞すべし。

1,治療の商議は会同少なからんことを要す。多きも三人に過ぐべからず。

殊に其人を択ぶべし。只管病者の安全を意として,他事を顧ず,決して争議に及ぶことなかれ。

1,病者勝曾て依託せる医を舎て,密かに他医に商ることありとも漫に随うべからず。

先其医に告て其説を聞にあらざれば従事することなかれ。

然りといへども,実に其誤冶なることを知て,之を外視するは亦医の任にあらず。

殊に危険の病に在りては遅疑することあるなかれ。

さらに医師の歴史において手術の進歩について話を聞きました。

ロベルト・コッホが出てきてかから細菌学が進み医師が手洗いをするようになり劇的に死亡が減った。

またゴム手袋も最初は手洗いで手が荒れていた外科医の妻のために、ゴム屋に頼んで作ったものが広がったと。昔はゴム手袋も使い回しをしていた時代があった。

ただ、それでも手術死をする症例があり、その原因が不明だった。そこで軍医だったコロトコフがコロトコフ音を発見し血圧が測定できるようになり、血圧が測定できるようになり、失血による血圧低下がわかるようになった。輸血をすることで手術死亡は劇的に減ったという内容でした。

なお北里柴三郎は、コッホの弟子でノーベル賞候補になったが、差別で落ちてしまったと。さらに、日本に帰ってからも東大の教授とうまくいかなくなって東大関連の研究所をやめさせられたとのこと。日本のよくないところとして医局を頂点とした権威が強すぎることがあるかもしれません。

たしかに医学の歴史を知っておくことは重要ですね。

というか、渡慶次先生は今まであったどの総合診療医よりも、幅広い分野の知識を持っていることに驚きました。ただ知識を教えても意味がなく、学生に幅広い知識を自分なりに噛み砕いて教えることが重要だとのこと。特にハワイ大学の学生にはウィリアム・オスラーの話をしていると。

やはり、ウィリアム・オスラーに戻るのだなーと。日野原先生もウィリアム・オスラーに心酔していましたね。そういえば、日野原先生も医学以外の幅広い教養があり、いろんな本を出されていたことを思ひ出しました。

そして渡慶次先生はいまでもずっと医学も含めて勉強を続けておられて驚きます。77歳ですが、日々、勉強し診療を行い、自分の患者さんに何かあればかけつけて、学生の教育を続ける。。そういえば、最近、認知症を抑制するための非薬物療法のRCTがJAMAから出ましたが、知的活動を続ける、運動する、適切な食生活をする、健康管理をするという4つが重要だと載っていましたが、渡慶次先生はすべて当てはまりそうですね。

さらに、剣道の本も英語で書いているとのこと。インプットとアウトプットを日米両方の言語で行いつつ、さらに医学とそれ以外の領域の幅広い分野に精通するというちょっと、常人では真似できないことをずっと続けられていることに驚きです。

学生に教えるためにもそのような医学以外のバックグラウンドが必要であり勉強がずっと必要であるという渡慶次先生の教えは非常にためになりました。英語の本はなかなか難しいですが、ひとまずお勧めの武士道や、司馬遼太郎の本など読んでいこうかなと思います。

今日は渡慶次先生の車の運転で、ナーシングホームへの往診へ。その中の1つは、ダイヤモンドヘッドよりも高い場所にある絶景にあるナーシングホームでした。なんとなくですが最高級のナーシングホームという印象です。見た目は綺麗なのですが、結構2人部屋とかもあることに驚きました。そういえばケアハウスもあるようですが、こちらはもっと家に近いと。

ひとりの患者さんは寝たきりでたぶん経口摂取もままならないので点滴もしていました。このあたりの高齢者の様子は日本と変わらないです。

ナーシングホームは日本でいえば、療養病院に近いような医学的なケアが充分にできるような施設の印象です。日本の看護師付きの有料老人ホームよりも医学的処置が可能ですが、入居者のQOLは低いかなというのが正直な印象です。

ずっと日本の課題として思っているのが、有料老人ホームや老健、特養から患者がすぐに病院に受診しがちという問題です。少し酸素が必要な誤嚥性肺炎なら、これらの施設で酸素をしながら治療するほうがQOLも高いのではと思います。もっとこれらの施設で点滴治療をする、あるいは施設看取りということに関して加算をつけることが望ましいのではと強く思いました。

とはいえ、僕は米国のナーシングホームには入りたくないなと。。明らかに日本の有料老人ホームのほうがQOL高いです。特に日本語が母語なら。。

最後に、日本語が母語の患者さんアラモアナの近くのナーシングホームに入っていました。当然ですがナーシングホームでも認知症の高齢者が多いのde

、レクリエーションをするのは日米共通だなと勉強になりました。日本だと歌とかですが、今回のナーシングホームではビンゴ、そして最後のナーシングホームでは風船あそび。。

風船あそびは正直かなり雑で、風船を棒で叩いて落ちないようにするという幼稚園なみの遊びでした。日本語をしゃべる患者さんはなんらかの理由でナーシングホームに入っていましたが、頭ははっきりしていたので、あの風船あそびの輪には入りたくないし、やることないし、食事は美味しくないと。。

渡慶次先生が自分の本をその患者さんに貸して読んでいいよという診察をしているのが本当に印象に残りました。患者さんにとってはやることないので、本を読むことが唯一の楽しみだと。ちなみにその患者さんの夫もナーシングホームとのこと。。。

両親がナーシングホームにはいればどうなるか。。

ハワイのナーシングホームの月々の平均費用は 12000$とされています。

he cost of nursing homes in Hawaii is notably high, with monthly rates significantly exceeding the national average. Semi-private rooms average around $12,167 per month, while private rooms can cost approximately $12,197 per month. However, these are just averages, and actual costs can vary based on the specific facility, location, and amenities offered.

つまり、2人だと月に24000$ つまり月に360万円 、年間で8640万円です。

もちろん、多少の補助や保険は出るとは思いますが、破産ですね、。

どうやってお金を工面しているか、すごい木になります。さらに、それほど医学的介入が必要ないのであれば、これなら本当に日本の有料老人ホームがいいなと。。強く思いました。

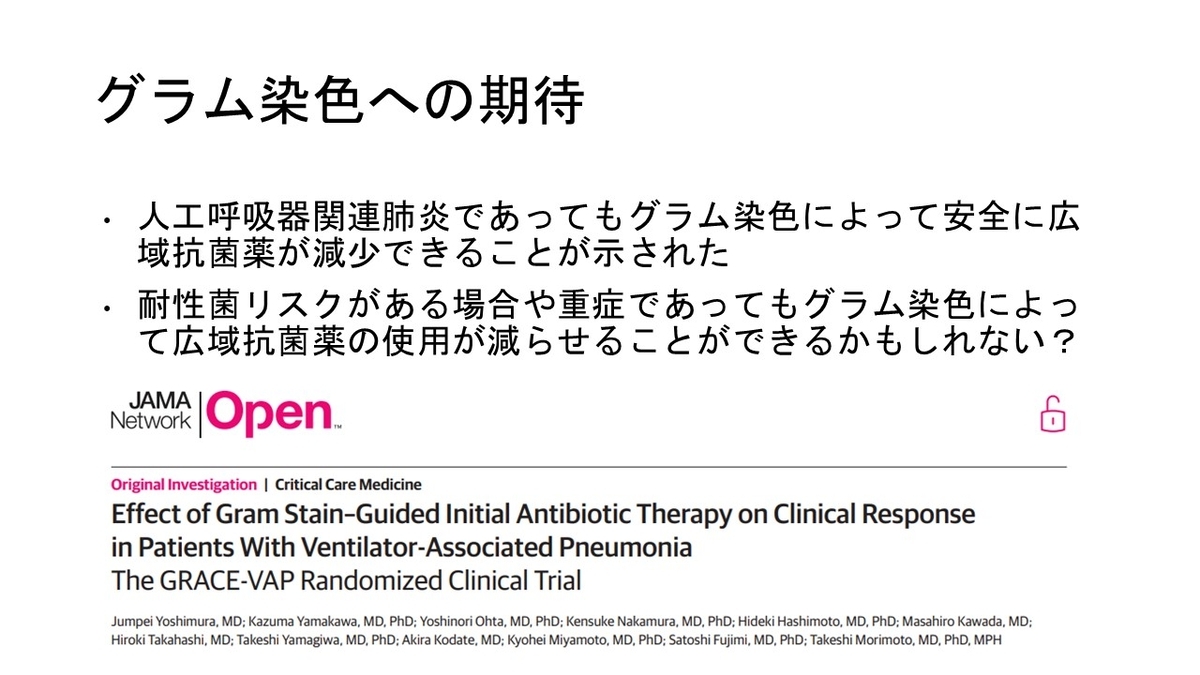

あとは、グラム染色の話も少し盛り上がりました。グラム陰性菌が脱色されるのは、脂肪膜の外側しか染色されないので、アルコールで用意に外側が剥がれて中身が出てくるからと。。勉強になりました。グラム染色を発明したグラムさんは非常に思慮深いひとで、結局彼の発明した方法がずっと変わらず使われていることからも、その偉大さがわかると。。誤嚥性肺炎のグラム染色研究もやはり、必要だなと。

いよいよあと2日。。

ハワイ研修 20日 21日

ハワイ研修 20日

本日も渡慶次先生のクリニックに

そういえば、日本と違い液体窒素をよくクリニックでは使いますね。

ステロイド関節注射もよく使われる印象です。

小林先生もそうですが、日本の一般内科よりも米国のプライマリ・ケア医のほうがカバーすべき内容が多いように感じます。

まあ、日本でも家庭医の先生は相当幅広くされていますし、特に僻地ではこのような幅広さが求められます。

日本では内科クリニックが皮膚の切除や液体窒素、関節注射に手をだしにくい状況はありますね。

ただ日本でも在宅医療では皮膚トラブルの頻度が非常に高いため、そこは勉強が必要ですが。。

午後からはZoomで老年のフェロー向けのレクチャーがありました。

最初は転倒に関するマルチプルチョイス問題を。定期的にマルチプルチョイス問題を解いているようですね。専攻医やフェローの教育という意味では試験対策としてもインタラクティブでよいですね。

次は、理学療法士による歩行のレクチャー。高齢者の歩行の仕方と小児の歩行の仕方の違いについて学ぶことができました。というか、このようなソーシャルワーカーとかセラピストによる医師向けのレクチャーが当たり前のようにあるのは、明らかによいことですね。多職種連携という意味でも有用と思いました。

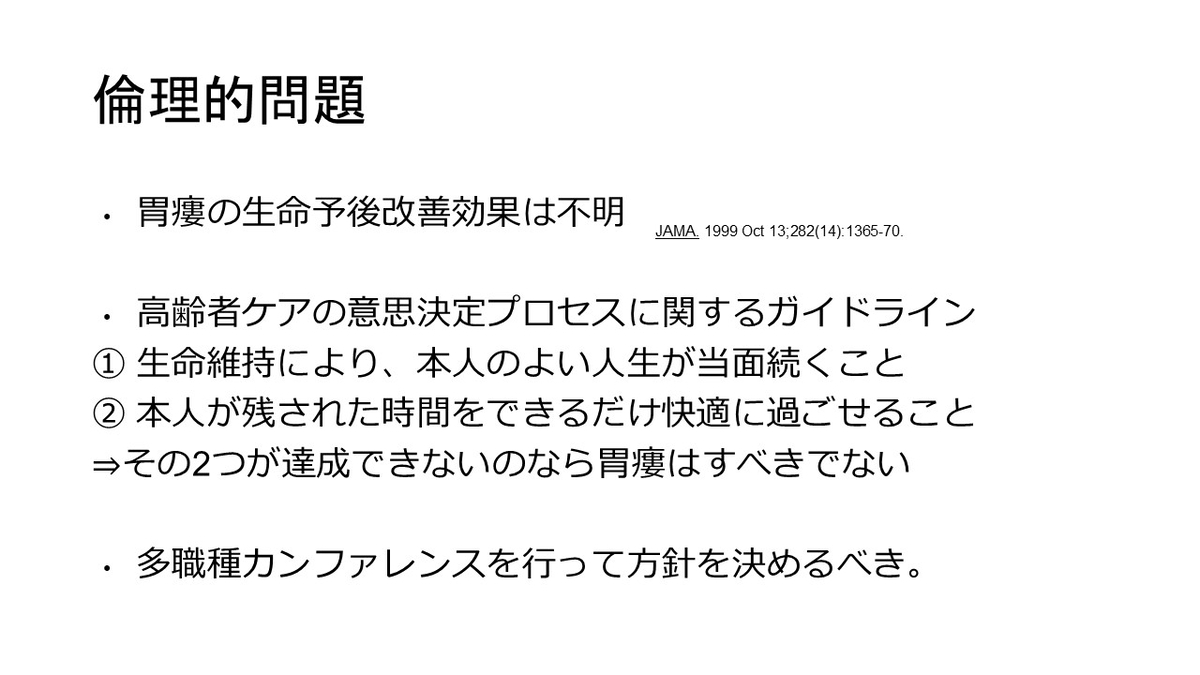

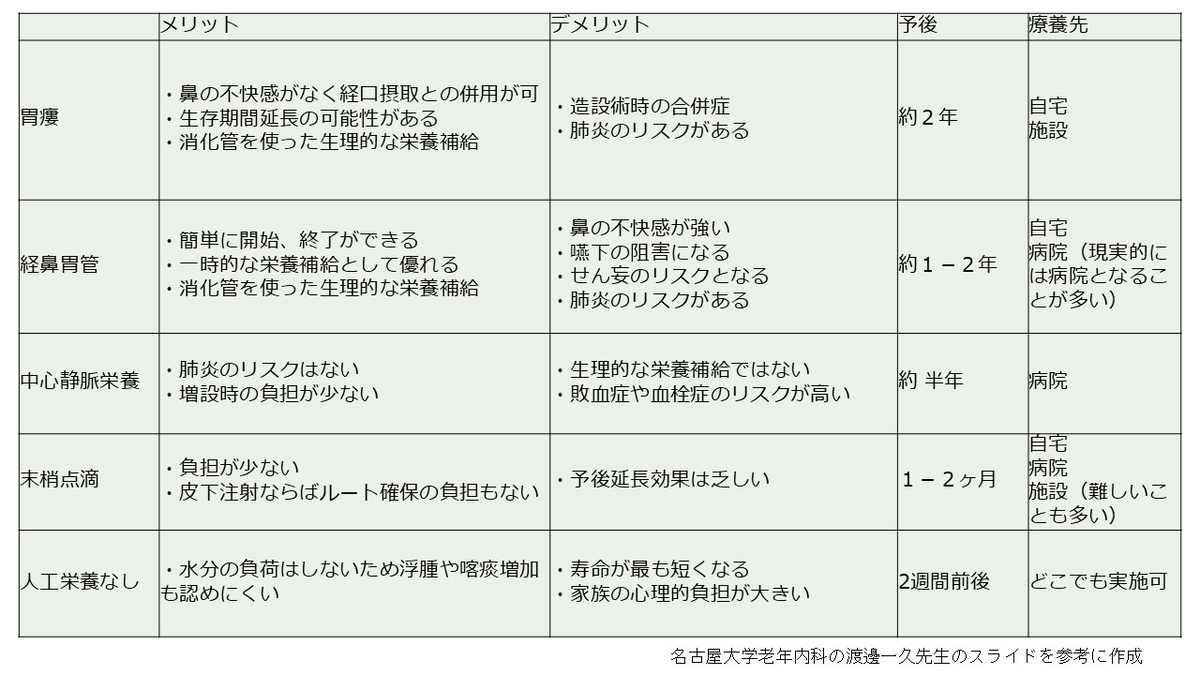

最後に、胃ろうのレクチャーを外科医の先生がされていました。胃ろうは米国でもしているのだなーという当たり前の感想ですが、胃ろうの合併症について詳しく話をされていました。バンパー症候群など。ただ、そもそも胃ろうを認知症の高齢者に使うのかという突っ込んだ話はあまりできませんでした。そこは気になるところです。ただ、外科医の先生からレクチャーがある点も新鮮です。

総じて、老年のフェローの教育はよく練り込まれていると感じました。基本的には米国老年学会のカリキュラムやコンピテンシーに準じて行われているようですが、その中でも老年の指導医のみならず幅広い医療従事者によるレクチャーが行われたり、ワークショップ形式のシュミレーション教育が行われたりと、教育に関して学ぶべきことが多かったです。また、実際にやっていること自体は日本で私がやっていることと、それほどズレていないという実感も得ることができました。

ハワイ研修21日

本日も渡慶次先生のクリニックに

このクリニックにはメディカルアシスタントという国家資格を持っていないかたが働いていますが、前述のように、問診から身体診察、採血まで実施されており、幅広い仕事をしています。確かに、メディカルアシスタントを育ててそのメディカルアシスタントにカルテ入力代行、プレ問診、オーダー代行、病名入力代行などを行ってもらうというのは診療所においても有用な方法だと思いました。

渡慶次先生は本当に幅広い知識をお持ちで驚きます。医学に関しても最新の知識をアップデートされつつあるなか、日本語および英語の一般教養書をひたすら読まれており、教養の深さに驚きます。やはり好奇心が重要とのこと。

また日本の歴史もしっかりと勉強するようにご指導をいただきました。

本渡慶次先生は幕末がお好きで特に医師に関する話がお好きのようです。確かに日本の医学の近代化を考えるうえでは、ポンペやシーボルト、ヘボンなど偉大な西洋の医師が日本にもたらした知識というのは絶大だったと思います。

また新渡戸稲造などのように日米をまたにかけて活躍した偉人もいますし、そのような先人をみならいどうあるべきかを考えるかは確かに重要ですね。

このような幕末から明治の歴史を学ぶことも確かに重要ですね。

また、後輩に教えるには哲学が必要とのこと。

渡慶次先生も、日本とハワイに数々の教え子がいますが、先生なりの哲学があるからなのでしょうね。

オスラーも寝る前の30分前は医学書を読む習慣があったとのことですし。。

ところで、日本の医学の問題として以下が挙げられました。

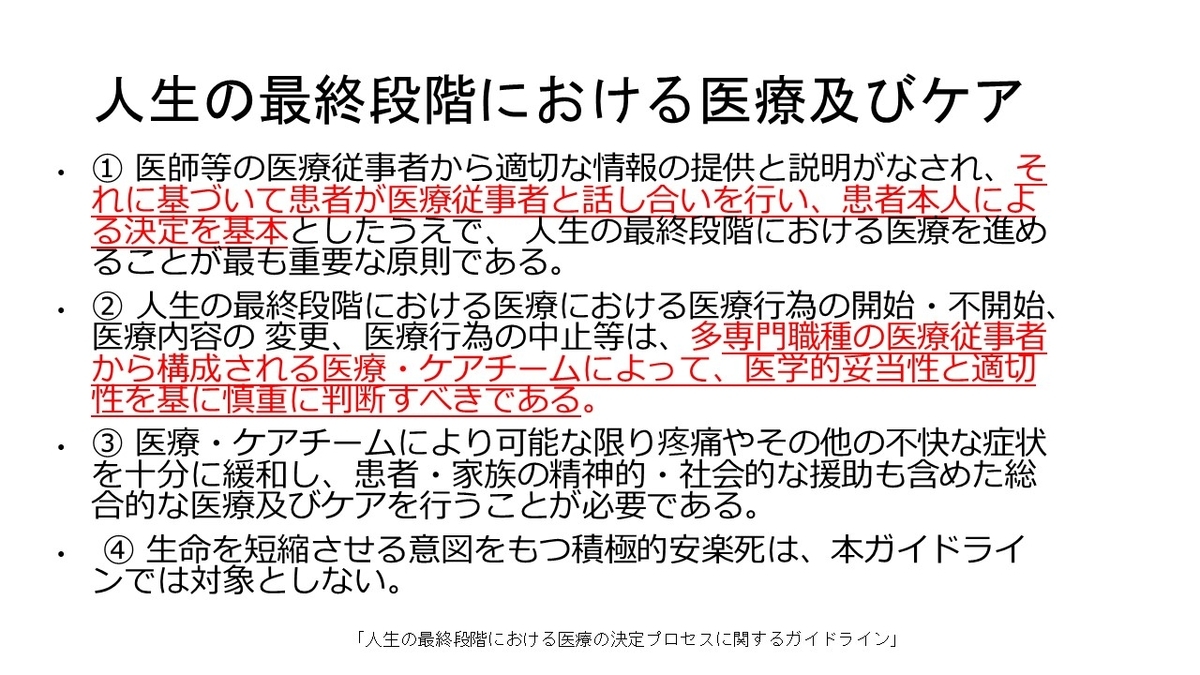

POLSTがないことで余計な延命治療をする。

医師が刑事事件で捕まるということはありえない(意図的な場合を除く)

アウトカムベースの支払いでなく検査すればするほど儲かる

このような問題点を改革が必要と。。

そして、一番、盛り上がったのが学生教育についてです。

かのウィリアム・オスラーも、自分を学生をベッドサイドに連れて行ったものと墓に書いてほしいと言ったとのことです。

ただ、日本の医学生はいまだに見学メインになっています。

また、教育プログラムも病院によって違いが大きすぎて均一のプログラムの質が担保されていません。

おそらくは大学病院で医局の力が強すぎるので、学生は医局で見学をするものであり、医局も学生を自分の医局に勧誘するということがメインになってしまうということもあるのかもしれません。

というよりも、大学病院が本当に学生の臨床教育に良い場所なのかという疑問もあります。学生のうちから、地域の病院でコモンな疾患に暴露して、外来の問診や診察を積極的に行い、病棟のチームのメンバーとして診療を行い、ERのファーストタッチも行う

ということが日本の医学教育の課題だと再認識しました。

PS 21日目にカムチャッカ半島で地震が起こりハワイで津波警報が。。家族もヒルトンに来ていたのですが、周りはちょっとしたパニックになりました。ABCマートも人が殺到して、クローズに。。さっと動いて我々は最低限の食料と水をゲットできました。